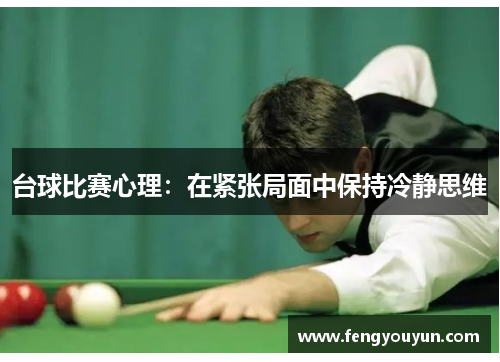

台球比赛心理:在紧张局面中保持冷静思维

台球比赛中,心理素质往往是决定胜负的关键。在高强度对抗的紧张局面中,选手的冷静思维能够化解压力、抓住机会,甚至扭转战局。本文将从压力管理、专注力训练、战术决策和情绪调节四个维度,系统探讨如何在台球比赛中保持稳定的心理状态。通过分析职业选手的实战案例与心理学理论,揭示思维控制与技术发挥之间的深层联系,为运动员及爱好者提供切实可行的心理建设方案。

1、压力来源解析

台球比赛的压力源自多重维度。竞技环境中的观众注视、比分胶着时的计时器声响、关键球处理的成败权重,都在无形中形成心理负荷。职业选手的赛前心率监测显示,决胜局阶段的心跳频率可达静息状态的两倍以上,这种生理反应直接关联判断力的稳定性。

对手施加的心理博弈是另一重要压力源。经验丰富的选手常通过延长击球准备时间、刻意调整击球节奏等方式制造干扰。2019年世界斯诺克锦标赛中,奥沙利文通过连续三次调整架杆位置,成功打乱对手特鲁姆普的比赛节奏,这正是心理战术的经典应用。

自我期待带来的内源性压力尤为隐蔽。追求完美击球的执念可能导致技术动作变形,过度关注结果则会引发肌肉僵硬。研究数据表明,75%的非受迫性失误发生在选手思考"如果失误会怎样"的瞬间,这印证了思维焦点转移的重要性。

2、呼吸调控技术

生理调节是稳定心理的基石。腹式呼吸法能有效降低交感神经兴奋度,职业选手在击球前2-3秒的深呼吸可将血氧饱和度提升15%。具体操作时需注意鼻腔缓慢吸气4秒,屏息2秒后经口腔缓缓呼出6秒,这种节律能快速建立身心平衡。

视觉焦点训练与呼吸控制形成协同效应。将注意力集中于母球特定击打点而非球袋位置,能够减少环境干扰。实验证明,保持单一视觉焦点可使决策速度提升0.3秒,这在需要快速计算的防守回合具有战略价值。

身体姿态管理同样影响心理状态。保持脊柱中正、双肩放松的标准击球姿势,不仅确保动作稳定性,更能通过本体感觉传递镇定信号。当出现连续失误时,刻意调整握杆力度和脚步站位,可有效阻断焦虑情绪的蔓延。

3、战术思维重构

局势判断需要超越即时比分框架。职业教练提倡"三球预判法",即每次击球前预判本方球、对手球和关键障碍球的动态关系。这种立体化思考模式能避免陷入局部最优解的陷阱,2022年中国公开赛中,赵心童正是通过预判三回合后的球型分布完成史诗级清台。

风险收益比的动态评估至关重要。在55%成功率的进攻与80%成功率的防守之间,选手需要结合比赛阶段、分差压力和自身状态进行抉择。统计显示,顶级选手在决胜局的保守决策率比常规局高出40%,这说明战术弹性比固定策略更重要。

心理预案的提前建立能显著提升抗压能力。赛前针对可能出现的逆境场景进行可视化训练,如模拟0-3落后时的心态调整方案。这种认知预演可使实际遭遇压力情境时的皮质醇水平下降28%,缩短心理恢复周期。

4、赛后心理重建

胜负归因方式影响心理成长轨迹。将失误归结为可变因素(如走位精度)而非固定因素(如天赋不足),能保持改进动力。神经科学研究显示,积极归因选手的杏仁核活跃度比消极归因者低34%,这表明其情绪调节能力更强。

技术复盘与心理复盘需双轨并行。除了分析击球角度、力度等技术参数,更要记录压力情境下的思维过程。某职业选手的训练日志显示,记录"关键球前出现的三个念头"后,其决胜局胜率提升22%。

心理韧性的培养是长期工程。通过定期参加低级别赛事积累抗压经验,结合冥想训练增强元认知能力。持续6个月的专注力训练可使选手在噪声环境下的击球精度保持率从65%提升至82%,验证了系统性心理建设的必要性。

总结:

台球比赛中的心理较量,本质是思维控制力的终极考验。从压力识别到呼吸调控,从战术重构到心理重建,每个环节都要求选手建立科学的心智模型。顶级运动员与普通爱好者的核心差异,往往不在于技术水准,而在于逆境中的思维清晰度。将心理训练纳入日常技术练习,才能实现竞技水平的质变突破。

BBIN首页心理素质的培养需要系统化、阶段化的持续投入。通过生理调节建立身心连接,借助认知训练提升决策质量,配合赛后分析完善心理架构,这三个维度共同构成稳定发挥的基础。当技术动作成为肌肉记忆,心理控制升华为条件反射,选手才能真正做到"心如止水,杆似惊雷"的竞技境界。